【腸活アドバイザーが語る】「生きて腸まで届く!」だけじゃない!日本人のための玄米食のススメ

近年、健康志向の高まりとともに、よく耳にするようになった「腸活」。スーパーの食品パッケージにも、「生きて腸まで届く!」といったキャッチコピーが踊り、私たちの健康意識を刺激しますよね。

でも、そもそも「腸活」って何なのでしょう? なぜ、腸を整えることが私たちの体にとってそんなに大切なのでしょうか? 実は私も、腸活アドバイザー®の資格を持つ一人として、その奥深さを日々実感しています。

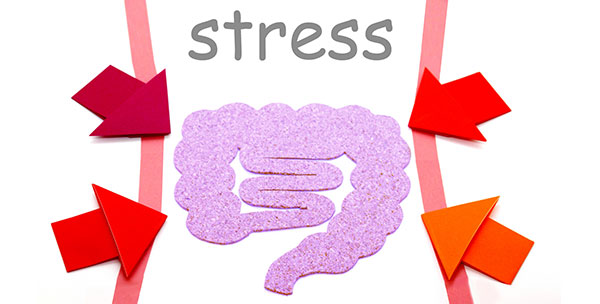

腸を整えることで、肌荒れや気分の落ち込みなど、様々な不調の改善に繋がることがわかっています。特に注目したいのが、「脳腸相関」という言葉。これは、腸と脳が双方向のホットラインで繋がっているような関係を表しています。

想像してみてください。緊張する場面でドキドキすると、脳からの指令が腸に伝わり、「今、すごく緊張してストレスがかかっています!」とサインを送ります(脳が自律神経を介して神経伝達物質を送り腸にストレスを与える)。すると、お腹が痛くなったり、トイレに駆け込みたくなったり…。逆に、腸の調子が悪いと、脳に不安感が伝わることもあるのです。

つまり、腸活は、単にお腹の調子を整えるだけでなく、メンタルヘルスにも深く関わっていると言えるのです。そして、腸は私たちの免疫力の要。だからこそ、腸活は、私たちが想像する以上に大切なことなのです。

日本人のための腸活に「玄米」という選択

では、そんな大切な腸活を、「玄米食」という視点から見てみましょう。

玄米の持つ表皮(セルロース)は、お米の粒全体ではわずか8%の部分ですが、そこに白米にはない貴重な栄養素がぎゅっと詰まっているのです。食物繊維も豊富で、腸内環境を整える強い味方になってくれます。

しかし、ここで少し注意が必要です。玄米の食物繊維は硬いため、胃腸が弱っている方がいきなり食べると、かえって負担になってしまうことも。お腹が痛くなったり、下痢や嘔吐を引き起こしたりと、逆効果になってしまうケースも少なくありません。「玄米は体に良くない」という声を聞くことがあるのは、もしかしたらこういった経験からかもしれません。

せっかくの豊富な栄養も、消化吸収が悪ければ意味がありませんよね。

新しい玄米食の提案:消化吸収しやすい「玄米パウダー」

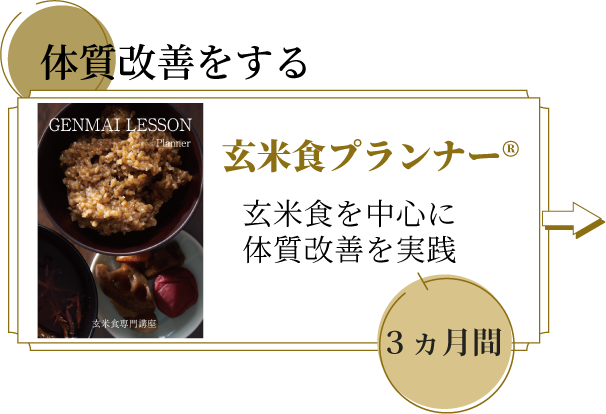

そこで、私が専門とする玄米食講座では、米粒の玄米を無理に推奨するのではなく、「新玄米Life」という新しいスタイルを提案しています。それは、玄米を高温高圧でじっくりと炊き上げ、消化吸収しやすい状態にした「玄米パウダー」を活用する方法です。

この玄米パウダーを、普段の白米に少量混ぜて炊いていただくことで、玄米の持つ栄養素はしっかりと摂取でき、消化吸収も格段に良くなります。結果的に、これが腸活にもしっかりと繋がるのです。

腸内細菌のバランスを整える鍵は「食物繊維」

私たちの腸内には、善玉菌、悪玉菌、そしてどちらにもなりうる日和見菌という3種類の菌が存在します。特に、日和見菌をいかに味方につけるかが、腸内環境を良好に保つための重要なポイントです。

その日和見菌を善玉菌優勢にするために欠かせないのが、善玉菌のエサとなる食物繊維。便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促す効果も期待できます。私たち日本人にとって馴染み深い「お米」、その中で特に「玄米」は、まさに食物繊維の宝庫なのです。

発酵食品との組み合わせでさらに腸活効果アップ!

さらに、この玄米食に、日本の伝統的な発酵食品である梅干しや、天然塩のみを原料に3年以上熟成して作られた味噌を使った具沢山の味噌汁を合わせいただくと、これだけで腸内環境はぐっと整い、「腸活」はさらに効果的になりますよ!

これから季節の変わり目を迎え、自律神経のバランスが不安定になりやすい時期です。規則正しい生活を送ることはもちろん、私たちが昔から大切にしてきた「日本食の文化」を日々の食卓に取り入れ、食習慣を見直してみませんか?

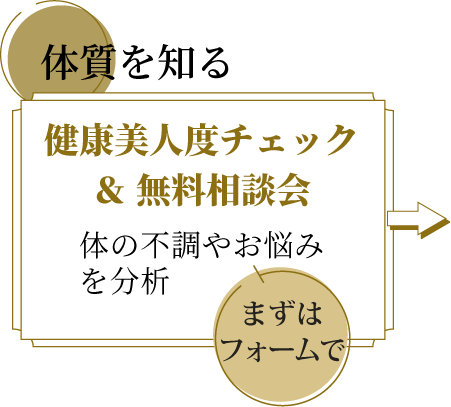

もし、玄米食についてもっと詳しく知りたい、自分に合った食べ方を見つけたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ「玄米食専門講座」でお気軽にお問い合わせください。基礎の基礎から、家族みんなで内側から綺麗に、健康的に過ごすためのヒントがきっと見つかりますよ!

まずは、1-2分でできる無料診断で食生活やライフスタイルをチェックしてみる

または

Writer

- 玄米食専門講座インストラクター

- プロフィール >>

最新の投稿

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方 column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性

column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性 column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密

column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密 column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

玄米食専門講座の講座ラインナップ