冬の腸活、気をつけたいポイントとは?

― 玄米食で整える、体の内側からの免疫対策 ―

インフルエンザが猛威をふるい、年末年始を体調不良で過ごした方も少なくないこの冬。受験や行事などが続くこの時期は、ご本人はもちろん、ご家族や周囲の方々も、体調管理により一層敏感になります。

そこで注目されるのが、「腸活」や「菌活」といった言葉。最近では「腸内環境を整える」効果をうたうドリンクやサプリが店頭にも並び、免疫対策のひとつとして定着してきました。

でも、ちょっと待ってください。実はその“腸によさそう”なドリンク、砂糖や添加物が多く含まれていることも。これらは、腸内の悪玉菌のエサとなり、かえって腸内環境を乱す原因にもなるのです。

では、無糖のヨーグルトや納豆などの発酵食品なら大丈夫?と思われる方もいるかもしれませんが、ここにも見落としがちな落とし穴があります。

「体を冷やす&血を汚す」?注意したい食品の陰陽バランス

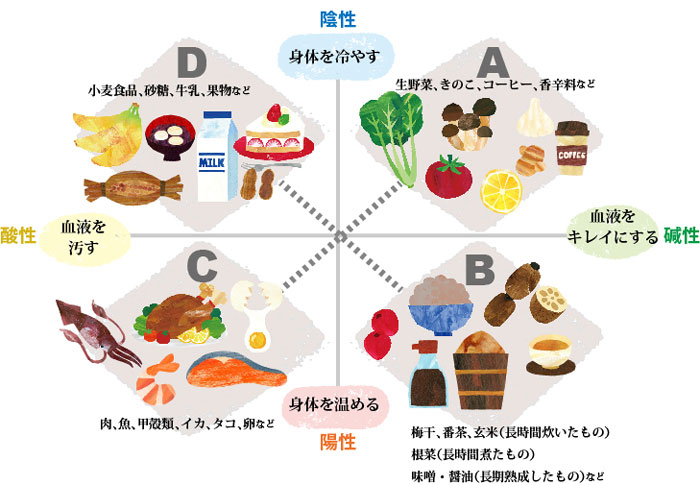

私たち玄米食専門講座では、「陰性×酸性」の食材=体を冷やし、血液を汚す性質のあるものに注意を促しています。

ヨーグルトや納豆もそのひとつ。

「陰性」とは、外に向かっていくエネルギーと定義しています。夏にぐんぐん育つ大豆は陰性の性質が強く、子牛をどんどん大きくする牛乳も同様に陰性です。

腸活にいいからとヨーグルトや納豆を毎日摂りすぎると、体にとって逆効果になりかねません。

一方で、「陽性×アルカリ性」の食材は、体を温め、血液をきれいにする性質があります。たとえば、長期熟成された味噌や醤油などの発酵調味料は、根菜類(大根、人参、蓮根など)と組み合わせることで、体を芯から整える力を発揮してくれます。

腸活にこそ取り入れたい「玄米食」

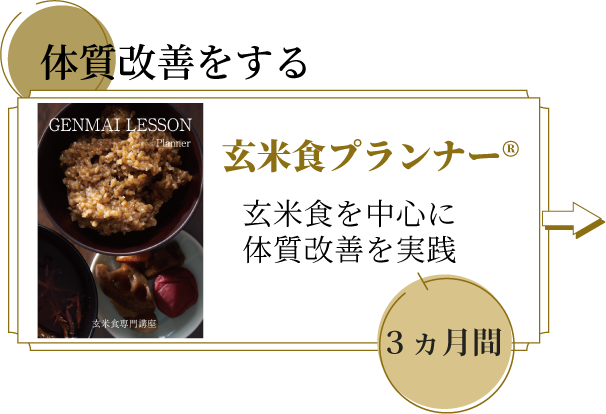

中でも、私たちが自信を持っておすすめするのが「玄米」。白米と同じお米でありながら、調理方法によって体への影響が大きく変わるのをご存知ですか?

実は、普通に炊いた玄米では、白米同様に炭水化物の性質が強く「陰性×酸性」のまま。また、早食いしてしまうと玄米の硬い繊維が消化不良の原因にも。しかし、圧力をかけて高温・長時間で炊くことで、「陽性×アルカリ性」へと性質が変わり、腸にもやさしく、体全体のバランスを整えてくれます。

でも、毎日玄米を長時間炊くのは大変ですよね。そこでおすすめなのが、粉末状にした「玄米パウダー」。毎日のごはんに混ぜるだけで、無理なく“発酵レベルの腸活”が叶います。

自分にも、家族にも。「続けられる玄米習慣」

私自身も腸の不調に悩んでいたひとり。腸活の資格を取得した経験からも、最終的にたどり着いたのが「玄米食」でした。専門講座で学び、玄米を“手間なく・美味しく・無理なく”取り入れられる工夫をすることで、自分だけでなく家族の健康も整ってきたと実感しています。

私たちはつい、「これが流行っているから」「腸にいいって聞いたから」と表面的な情報に流されがち。でも、日本人が昔から受け継いできた“本来の主食=玄米”を見直すことで、自然と整う健康があります。

まずは、玄米のことを正しく知るところから

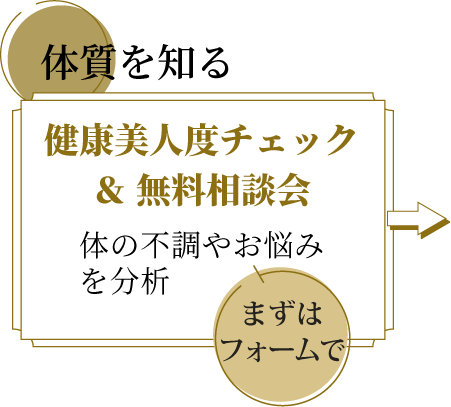

玄米食専門講座では、「玄米って実際どんな効果があるの?」「どうやって炊いたらいいの?」といった基本から、体調の変化に合わせた応用まで学べるアドバイザー講座をご用意しています。

玄米をもっと身近に、毎日おいしく続けたい方は、まずは無料相談もお気軽に。あなたやご家族の体を、根っこから整えるきっかけになるかもしれません。

まずは、1-2分でできる無料診断で食生活やライフスタイルをチェックしてみる

または

Writer

- 玄米食専門講座インストラクター

- プロフィール >>

最新の投稿

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方 column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性

column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性 column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密

column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密 column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

玄米食専門講座の講座ラインナップ