【古代小麦とは?】現代小麦との違いと「身土不二」の考え方から見た食の選び方

私たちの食生活に深く根付いている「小麦」。パン、パスタ、うどんなど、小麦製品は今や毎日のように食卓に登場します。

しかし、現代に流通している小麦は、古代から食べられてきた小麦とは大きく異なります。

今回は、古代小麦と現代小麦の違いに加え、仏教の教えにも由来する日本古来の食の思想「身土不二(しんどふに)」の観点から、どんな食を選ぶべきかについても解説します。

小麦の原種「ヒトツブコムギ」とは?

小麦の起源は、古代メソポタミアなどで栽培されていた「ヒトツブコムギ(単粒小麦)」とされています。

その後、自然交配によって「フタツブコムギ」、さらには野生種「タルホコムギ」と交わることで、現在の「パンコムギ(普通小麦)」が誕生しました。

小麦品種が急増した理由は「戦後の食糧問題」

現在では世界に約25,000種類以上、日本国内でも農林水産省により170種以上の品種が「農林認定品種」として登録されています。

このように品種が爆発的に増えた背景には、戦後の飢餓対策や大量生産ニーズによる品種改良があります。

病気に強く、高温や乾燥に耐える小麦が求められ、遺伝子組み換え技術も含め、急速に多様化が進んでいきました。

古代小麦と現代小麦の違い

その一方で、品種改良されていない「古代小麦」への注目も高まっています。

代表的なのは、以下の2つ:

■ スペルト小麦(スペルト小麦)

■ アインコーン小麦(ヒトツブコムギ)

これらは遺伝子的な改変が少なく、ミネラルやビタミンが豊富に含まれ、グルテンによる不調を起こしにくいとされています。

最近では、小麦アレルギーやグルテン不耐症の方の代替食材としても人気があります。

「身土不二」とは?現代の食にどう向き合うか

「身土不二(しんどふじ)」は仏教の教えに由来する、日本の伝統的な食の思想で、食養の祖でもある石塚左舷が唱えたものです。

「人の身体(身)と生きる土地(土)は切り離せない」

という意味から転じて「その土地で育ち、その季節に採れた食材を食べることが、最も自然で健康的な食生活」とされます。

つまり、私たちの体には、輸入された作物や過度に品種改良された食品よりも、地域の風土や体質に合ったものを取り入れる方が良いということです。

この視点から見れば、私たち日本人にとってもっとも自然な主食とは何でしょうか? それこそが、昔から日本で食べ継がれてきた「お米」なのです。

日本人の主食は「お米」。中でも玄米が注目

どんなに小麦製品が豊富にあふれていても、日本人にとっての主食はやはりお米です。

最近では、米不足が一時的に起こり、スーパーからお米が消えるという現象もありました。この経験を通して、改めてお米の価値と重要性に気づいた方も多いのではないでしょうか。

特に栄養価の高い玄米は、食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富で、健康的な主食として非常に優れています。

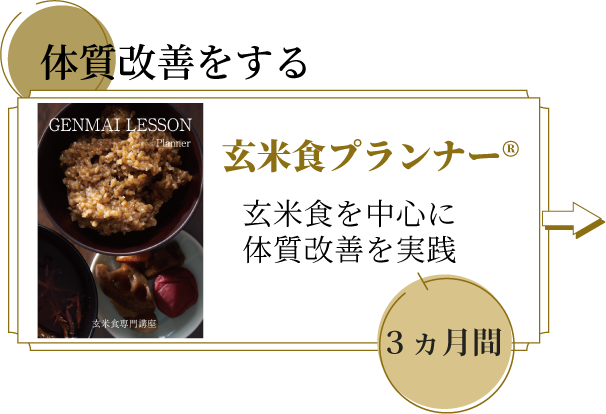

玄米を学び、取り入れる「玄米食専門講座」もおすすめ

玄米をもっと効果的に日常に取り入れる方法を学びたい方には、玄米食専門講座がおすすめです。

当コラムでも、玄米の魅力や、栄養の活かし方について詳しく紹介していますので、他の記事もぜひチェックしてみてください。

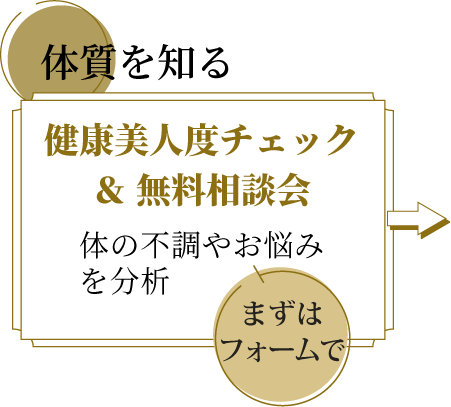

まずは、1-2分でできる無料診断で食生活やライフスタイルをチェックしてみる

または

Writer

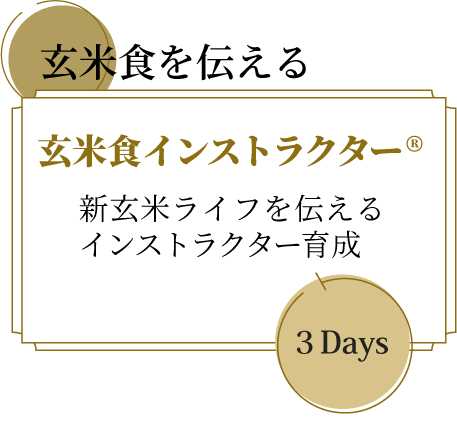

- 玄米食専門講座インストラクター

- プロフィール >>

最新の投稿

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方 column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性

column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性 column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密

column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密 column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

玄米食専門講座の講座ラインナップ