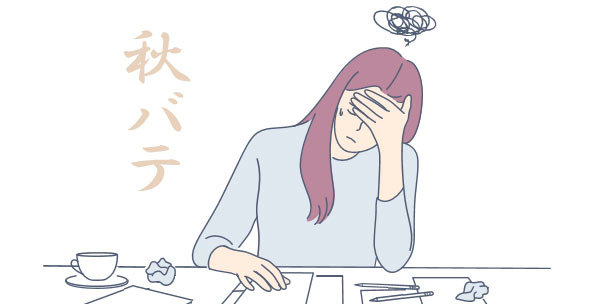

なぜ「秋バテ」が起こるの?その原因と対策とは?

秋の入り口にやってくる「秋バテ」とは?

今年の夏は記録的な猛暑が続き、本当に体にこたえる日々でしたね。

ようやく涼しさが感じられるようになり、「やっと快適に過ごせそう」と思う反面、なんとなく疲れが取れない、気分がすぐれない…と感じていませんか?

そんな時期にあらわれやすいのが「秋バテ」。

夏の間に溜まった疲労が、涼しくなった今、体と心に不調として表れてくるのです。

秋バテのサインと、冷たい食べ物の影響

以下のような症状は、秋バテの代表的なサインです。

- 体がだるい

- 疲れが抜けない

- 気力ややる気が出ない

- 胃腸の不調や頭痛がある

夏の間、冷たいそうめんや冷やし中華、生野菜、フルーツ、アイスクリーム、冷たいドリンクなど、のどごしのよい食べ物を多く摂っていませんでしたか?

それらが重なることで、体の中が冷え、体温や代謝が下がり、胃腸の働きも鈍くなります。

その結果、自律神経が乱れ、さまざまな不調を感じやすくなるのです。

食生活の見直しで、体を内側から整える

秋バテを予防・改善するためには、まず「温める食事」を意識しましょう。

熟成された味噌や醤油を使った具だくさん味噌汁や根菜の煮物などは、体を中から温めてくれる心強い味方です。

食欲がないときは、唐辛子などの香辛料を活用して、自然に食欲を引き出すのもおすすめです。

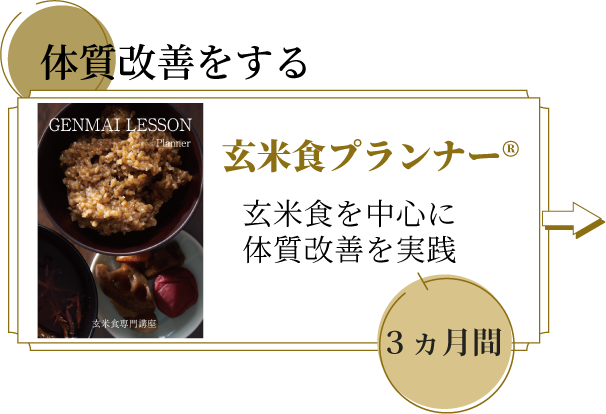

主食は、最初は7分づきや8分づきのお米から始めて、徐々に玄米へ切り替えていくと、無理なく続けられます。

整った食生活によって胃腸の調子が戻ってくると、自然と元気が湧き、「食欲の秋」が本当に楽しめるようになってきますよ。

東洋医学の視点から見る秋の体調管理

秋は気温だけでなく、空気も乾燥しやすくなる季節。

東洋医学では、秋は「肺」の働きが活発になる時期とされ、呼吸器系や皮膚、粘膜が特に影響を受けやすいとされています。

粘膜が乾燥して弱くなると、風邪などのウイルスに対して抵抗力が落ちてしまいます。

だからこそ、日々の食生活で免疫力を高め、外敵から身を守る体づくりが大切です。

季節の変化に順応するためにも、内側から体調を整える意識を持ちましょう。

新米と玄米パウダーで始める「新玄米Life」

そして、秋といえば新米の季節。

つややかで甘みのある新米は、この時期ならではの楽しみですよね。

そこでおすすめなのが、「新玄米Life」の実践。

炊飯時に玄米パウダーを少し加えるだけで、白米の見た目や風味はそのままに、玄米の栄養をしっかり取り入れることができます。

「玄米パウダーライト」や「玄米パウダーロイヤル」なら、白米の色を変えずに自然に取り入れられるので、「見た目にも美味しく玄米を摂りたい」という方にもぴったりです。

この秋は、体と心を整える「新玄米Life」で、健やかな毎日をスタートさせてみませんか?

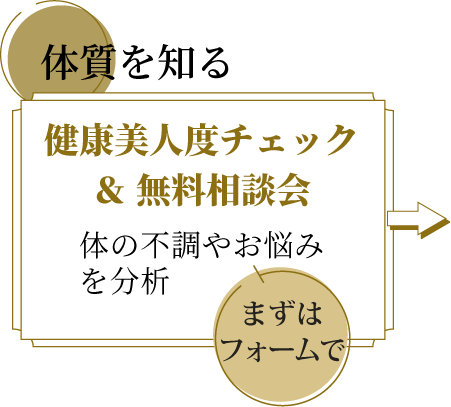

まずは、1-2分でできる無料診断で食生活やライフスタイルをチェックしてみる

または

Writer

- 玄米食専門講座インストラクター

- プロフィール >>

最新の投稿

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方

column2025-10-08【更年期Part3】更年期を「私らしく」!体と心を整える玄米の栄養と炊き方 column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性

column2025-10-01玄米酵母で広がる、米粉パンの新しい可能性 column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密

column2025-09-08アディポネクチンに注目!健康と体型維持をサポートする「痩せホルモン」の秘密 column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

column2025-09-01更年期の健康管理に注目!飽和脂肪酸と上手に付き合う食事法

玄米食専門講座の講座ラインナップ